Transparente Solarmodule: Pro und Contra

Transparente Solarmodule: Das sollte man wissen

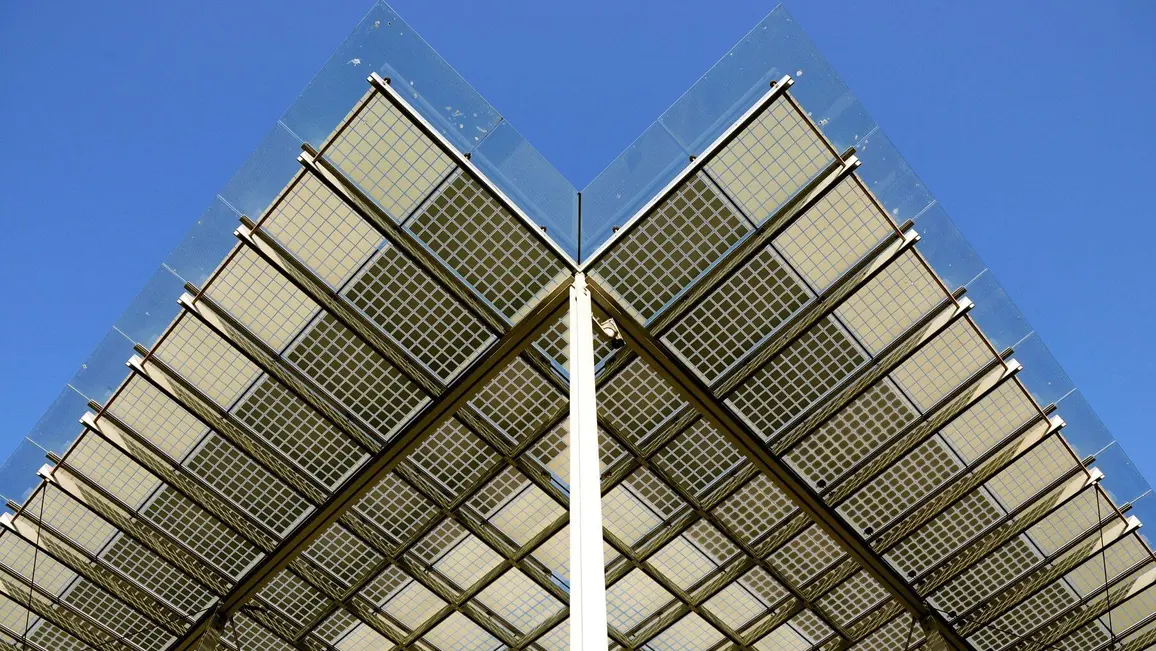

Sie ziehen die Blicke auf sich: klassische Solarmodule auf Dächern und an Hausfassaden. Doch nicht jede/r Eigenheimbesitzer*in empfindet sie als ansprechend. Transparente Solarmodule können eine Lösung dafür sein, grüne Energie und hohe Designansprüche in Einklang zu bringen. Auch eignen sich die transparenten Module besonders gut als Dach für ein Carport oder als Terrassendach.

Welche unterschiedlichen Ausführungen am Markt erhältlich sind, welche Vor- und Nachteile Verbraucher bedenken sollten und wie das Preis-Leistungs-Verhältnis von transparenten Photovoltaikmodulen (PV-Modulen) einzuschätzen ist – darüber gibt dieser Artikel Auskunft.

Aufbau von transparenten Solarmodulen

Wenn von „transparenten Solarmodulen“ die Rede ist, sind meist lichtdurchlässige, "semitransparente" Solarmodule gemeint. Die klassischen Solarzellen selbst haben nur eine geringe Lichtdurchlässigkeit. Der Transparenzeffekt entsteht im Wesentlichen, wenn die Zellen zwischen lichtdurchlässigen Materialien eingebettet sind. Dadurch kann zwischen den einzelnen Solarzellen und am Rand des Moduls das Sonnenlicht hindurchscheinen. Es gibt aber auch Solarmodule, die tatsächlich transparent sind. Dabei handelt es sich in der Regel um spezielle Dünnschichtmodule.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Transparenz hat auch die Frage, ob das Solarmodul mit einem Rahmen ausgestattet ist oder nicht. Ohne Rahmen ist die Transparenz zwar höher, doch das Solarmodul wird dadurch insgesamt empfindlicher. Bei der Installation und im Einsatz kann es daher leichter zu Beschädigungen kommen. Gerade bei großflächigen PV-Anlagen legen viele Bauherren Wert auf standardisierte Produkte, weil dies Planung und Installation vereinfacht und zusätzliche Abnahmen und Genehmigungen überflüssig macht.

Noch recht jung ist die Idee, Glasflächen wie Fenster mit durchsichtigen Solarzellen zu versehen, um so auch bisher ungenutzte Flächen wie Glasfassaden von Bürogebäuden für die Photovoltaik nutzbar zu machen. Damit die Zellen transparent wirken, dürfen Sie nur den ultravioletten Teil des Lichts verwerten. Ausbeute und damit Ertrag sind entsprechend geringer. Dennoch haben die transparenten PV-Fenster ein großes Potential.

Solarzellen für transparente PV-Module

In semitransparenten Solarmodulen können polykristallinen oder monokristallinen Solarzellen zum Einsatz kommen. Ein wirklich transparentes Solarmodul lässt sich aus amorphen Dünnschicht-Solarzellen und organischen Solarzellen herstellen.

Poly- und monokristalline Solarmodule erzeugen bei semitransparenter Ausführung ein interessantes Licht-Schatten-Spiel. PV-Module aus polykristallinen Dickschicht-Solarzellen weisen einen mittelblauen Schein auf, monokristalline Solarzellen sind in der Regel dunkelblau oder schwarz gefärbt. Beide Zellarten lassen so gut wie kein Licht durch. Um eine Transparenz des Moduls zu erreichen, müssen also die Zwischen- und Randbereiche lichtdurchlässig sein.

Zum Schutz der Solarzellen werden diese in durchsichtige Einbettungsmaterialien „eingeschweißt“, ein Prozess, der als Laminieren bezeichnet wird. Als transparente Materialien sind Tedlar, EVA oder PVB erhältlich. Die Einbettungsmaterialien müssen immer durchsichtig sein, denn sonst kann kein Licht auf die Zellen fallen und diese erzeugen keinen Strom.

Die typische weiße Farbe mancher Module wird durch eine sogenannte Rückseitenfolie erreicht, die aufgrund ihrer weißen Farbe einen Teil der Strahlung reflektiert. Bei schwarzen Modulen lässt man häufig die Rückseitenfolie weg – die schwarze Wirkung des Moduls ergibt sich aus der in der Regel dunklen Dachfarbe.

Das bedeutet, ein „schwarzes“ Modul könnte theoretisch auch als transparent gelten, doch liegen hier die Zellen so nah beieinander, dass kaum Licht durch die Zwischenräume oder die Randbereiche dringt. Um transparente Modulen zu erhalten, müssen diese Abstände also vergrößert werden. Auch werden transparente Module tendenziell eher vor weißen Fassaden oder als Dachkonstruktion eingesetzt, so dass der Transparenzeffekt deutlich sichtbar wird.

Neben den Einbettungsmaterialien kann auch die äußere Schutzschicht der Module ihre Transparenz beeinflussen. Hier kommt meist durchsichtiges Glas ohne Mattierung zum Einsatz. Je nach Einsatzzweck lässt sich zwischen Wärmeschutzglas, Sicherheitsglas oder konventionellem Hartglas wählen. Auf die Transparenz hat das nur einen geringen Einfluss, die wird wesentlich von den verwendeten Einbettungs- und Rückseitenfolien und dem Abstand zwischen den einzelnen Zellen bestimmt.

Ein möglichst hoher Transparenzgrad kann bei Dünnschicht-Solarmodulen erreicht werden, da die Zellen selbst zum Teil durchsichtig sind. Indem das Glas den verwendeten Solarzellen farblich angepasst wird, lässt sich mit Dünnschicht-Solarmodulen eine getönte Volltransparenz erzeugen.

Mit organischen Solarzellen können mittlerweile selbst farblose, lichtdurchlässige Solarmodule realisiert werden. Die Solarzellen verwerten hierbei vor allen den nicht-sichtbaren Teil des Lichtspektrums.

Die Wirkungsgrade der durchsichtigen organischen Module bleiben aber mit 7–8 % noch deutlich hinter denen semitransparenter Ausführungen zurück. Es gibt hier also für Forschung und Entwicklung noch einiges Potential.

Auch gebogene Solarpanels oder flexible Solarplanen sind in transparenter Ausführung möglich, was sich für den Einsatz auf Booten oder für Glasdächer anbietet.

Leistung von transparenten Solarmodulen

Die Leistung transparenter Module hängt wesentlich von folgenden Faktoren ab:

● Art der verwendeten Solarzellen

● Lichtverhältnisse

● Grad der Transparenz

Steht bei der konkreten Anwendung die Leistung der PV-Anlage im Vordergrund, sind monokristalline Dickschicht-Solarpanels die erste Wahl. Ist die Entscheidung für den Zelltyp gefallen, kann die Transparenz nur noch durch den Abstand der Zellen untereinander geändert werden. Die Abstände zwischen den Zellen sind bei industriell gefertigten Standardmodulen allerdings immer etwa gleich groß. Im direkten Vergleich liegen transparente Module deshalb im Schnitt 1–2 % unter diesen Wirkungsgraden von Modulen mit einer weißen Rückseitenfolie. Bei dunklen Rückseitenfolien fällt dieser Effekt noch geringer aus. Der Stromertrag transparenter Dickschicht-Module ist also bei gleicher Größe und identischem Aufbau etwas niedriger als der nicht-transparenter Solarmodule. Allerdings kann sich dieser Effekt beim Vergleich von Modulen mit dunkler Rückseitenfolie und transparenten Modulen vor einem stark reflektierendem Hintergrund umkehren.

Kommerzielle erhältliche polykristalline Dickschicht-Solarmodule mit einer Transparenz vom 10 % erreichen im Durchschnitt Wirkungsgrade von 12–16 %, transparente monokristalline Dickschicht-Solarmodule erreichen 15–20 %, was einem Leistungsverlust gegenüber Standardmodulen von etwa 14 % entspricht. Es handelt sich dabei meist um Spezialanfertigungen mit größeren Abständen zwischen den Zellen und zum Rand.

Transparente Dünnschicht-Solarmodule lassen sich mit Wirkungsgraden von 10–15 % herstellen. Sie haben den besonderen Vorteil, dass es bei ihrer Verwendung kein unruhiges Schattenspiel entsteht, sondern der Lichteinfall unter den Dünnschichtmodulen insgesamt gleichmäßiger ausfällt.

Preis-Leistungs-Verhältnis transparenter Solarmodule

Die Preise für transparente Solarmodule liegen häufig über denen nicht transparenter Solarpanels. Zwar sind auch Standardmodule in transparenter Ausführung erhältlich, doch in vielen Fällen werden sie den individuellen Designwünschen der Verbraucher, die damit Wintergärten, Glasdächer und Glasfassaden gestalten wollen, nicht gerecht. Deshalb müssen in der Regel Sonderanfertigungen produziert werden, was zu deutlichen Preisaufschlägen führt. Wer sich vorab mit Fachexperten in Verbindung setzt, kann sich von diesen einen detaillierten Kostenplan erstellen lassen.

Das tatsächliche Preisniveau hängt auch hier von der Art der verbauten Solarzellen ab: Monokristalline Solarpanels sind bereits in nicht transparenter Ausführung teurer als polykristalline Solarmodule, und die wiederum teurer als Dünnschicht- oder organische Module.

Wirtschaftlich relativieren sich höhere Anschaffungskosten zumindest zum Teil, wenn man die niedrigen Betriebskosten und die lange Laufzeit einer Solaranlage berücksichtigt. Module mit Glasoberfläche sind mechanisch belastbarer und weniger aufwendig hinsichtlich Wartung und Reinigung der Solaranlage, denn die Module haben Dank Neigung und Glasschicht hat einen selbstreinigenden Effekt.

Auch gegenüber Wettereinflüssen sind sie deutlich robuster als organische Solarmodule, wobei Glas-Glas-Module typische Glas-Folie-Module übertreffen. Hersteller geben eine Garantie auf eine hohe Leistung über 25, teilweise 30 Jahre und damit bis zu 5 Jahre mehr als für Glas-Folien-Ausführungen.

© Shutterstock

Vor- und Nachteile durchsichtiger Solarmodule auf einen Blick

Der Stromertrag transparenter Module ist im Allgemeinen niedriger als bei den entsprechenden nicht-transparenten Photovoltaikmodulen. Wer sich für transparente Module entscheidet, dem bieten sich verschiedene Vor- und Nachteile.

- vielseitige Verwendbarkeit

- attraktives Aussehen

- niedrigere Leistung

- häufig höhere Kosten

- nur wenige Produzenten in Deutschland